農村文化旅游產業的開發模式有哪些?抓住六個方面!

農村文化旅游產業的開發,正從單一的觀光功能向多元價值共生演進,其核心在于立足本土資源稟賦,通過創新模式激活鄉村的內生動力,使之成為承載鄉愁、體驗生活、賦能振興的重要載體。那么,農村文化旅游產業的開發模式有哪些?抓住六個方面!

1、田園綜合體模式。

此模式突破了傳統農業的單一生產邊界,以農業為堅實基礎,有機融入旅游、社區、文化等多元功能,構建起一個“農業+”的復合型產業生態。它旨在打造一個集生產、生活、生態于一體的“超級生活場”,讓游客不僅能欣賞田園風光,更能深度參與農事體驗,享受慢生活,從而實現農業價值的多重躍升。

2、文化遺產活化模式。

該模式聚焦于鄉村獨特的非遺技藝、民俗風情與古建群落,通過“場景還原+互動體驗”的方式,讓靜態的文化遺產“活”起來。它不再是簡單的陳列展示,而是將游客從“旁觀者”變為“參與者”,通過手工藝制作、民俗演藝等沉浸式活動,讓游客觸摸文化的肌理,感受歷史的溫度,如安徽宏村將古民居改造為非遺主題民宿,便是成功范例。

3、特色產業賦能模式。

此模式以鄉村的特色農業或手工業為核心,延伸出“觀光+體驗+研學+文創”的全產業鏈。無論是福建安溪的茶莊園,還是法國格拉斯的香水小鎮,都是圍繞一種核心產業,打造從原料生產到深度體驗再到文創消費的完整閉環,讓單一產業升級為可消費、可體驗的復合型場景,實現“一產”向“三產”的價值躍遷。

4、生態康養度假模式。

依托鄉村優良的生態環境,如森林、溫泉、田園等,結合中醫養生、森林浴、食療等康養方式,打造身心療愈的度假產品。這種模式順應了都市人群對健康生活的向往,從“看風景”向“養身心”轉型升級,提供短期度假與長期旅居的多樣化選擇,讓鄉村成為自然的療愈場。

5、節慶賽事引流模式。

通過挖掘鄉村的獨特IP,如一項運動、一種物產或一個民俗,以節慶或賽事的形式將其塑造成具有強大傳播力的文化符號。貴州“村超”、“村BA”的火爆,正是通過體育賽事與民族文化的深度融合,不僅帶來了巨大流量,更重塑了鄉村的自我認同,實現了“一次活動帶火一個產業”的深遠目標。

6、研學教育實踐模式。

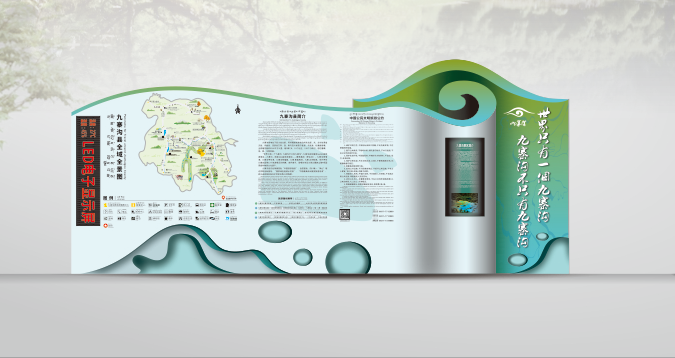

將鄉村豐富的自然資源與人文底蘊轉化為“可學習”的課堂,開發針對學生群體的研學課程。從農業科普、自然考察到傳統手工藝學習,這種模式打破了教育的空間邊界,讓鄉村成為青少年認識自然、了解社會、傳承文化的實踐基地,具有廣闊的市場前景與社會價值。

結語:

農村文化旅游的開發模式并非孤立存在,而是相互交融、因地制宜的動態組合。未來的創新方向在于更深度的產業融合、更精準的文化表達與更前沿的業態創造,最終目標是構建一個既有鄉土本真又不失現代活力的可持續發展生態。

免責聲明:我們致力于保護作者版權,部分文字/圖片來自互聯網,無法核實真實出處,如涉及版權問題,請聯系我們,以便及時處理。從本網站轉載至其他平臺所引發一切糾紛與本網站無關!